9月24日,川观新闻的专题栏目“省情研究所·极核之路”推出报道《四川需要更大更强的成都》,探讨建设“西部经济中心”这一目标,成都如何主动而为?如何破题?内容如下,本文略有删节。

日前,四川省委、省政府印发《关于支持成都做优做强极核功能加快高质量发展的意见》(以下简称《意见》),《意见》明确提出将支持成都持续做大经济总量、做强核心竞争力、做优功能品质,打造超大城市高质量发展和高水平治理新标杆。

高规格出台文件,折射成都之重。成都是我国超大城市、西部地区重要的中心城市、成渝地区双城经济圈极核城市,肩负带动全省、辐射西部、服务全国的重大责任。一直以来,经济总量占全省比重超三分之一的成都,为四川之进提供了重要支撑。

锁定路线目标,更见四川担当。在外界看来,《意见》出台是四川坚决扛起“经济大省挑大梁”重任,以四川发展之进更好服务全国发展大局的坚定举措。未来,四川需要一个什么样的成都?从《意见》首先聚焦支持成都加快建设“西部经济中心”不难看出:四川需要一个经济体量更大更强的成都,为全省提供发展“强引擎”。

建设“西部经济中心”这一目标,成都如何主动而为?如何破题?观察成都近段时间的动作,“协调发展”成为其解题的关键思路。这种“协调”,既体现在内部,包括产业之间的协调发展,23个区(市)县之间的协调发展,也延伸至外部,与省内其他20个市州的协调发展。“西部经济中心”的家底

国务院批复同意的新一轮城市总体规划,西部12省区市中,GDP超3万亿元的重庆被确定为“我国重要的中心城市”,成都和西安为“西部地区重要的中心城市”,城市功能定位都包含“西部经济中心”。

西部11个省会城市中,只有成都和西安的GDP突破万亿元,其中成都2024年GDP为2.35万亿元,高出西安近一倍。排在第三的昆明,距“万亿”俱乐部还有近1800亿元差距。

跳出西部看成都。2011年,成都以6950.58亿元的经济总量首次闯入全国城市GDP前十强城市榜单,继重庆之后助力西部地区再拿下一个珍贵席位。此后,“东强西弱”的格局一点点被打破。就在去年,重庆实现对广州的超越,攀升到全国经济总量第4的位置,成都也连续几年稳定在全国第7的位置。今年上半年,成都GDP同比增速领跑全国GDP前十强城市。

从经济总量看,成都“大”得很明显。但考虑人口基数,成都的“大”就被“稀释”了。目前成都常住人口已突破2100万人,位列全国城市第4位,排在前面的是重庆、上海、北京,但它们的经济总量远高成都。杭州GDP紧随成都之后,但其常住人口仅1262.4万人,比成都少了将近900万。成都在人均指标上不占优势。去年,成都人均GDP超10.96万元,全国GDP前十强城市中仅高于重庆。

做强“西部经济中心”功能定位,成都面临着继续做大做强经济总量的课题。《意见》明确提出到“十五五”时期末,成都经济总量超过3.2万亿元。这意味着从2025年到2030年的6年时间里,成都的GDP需要平均每年增加1400亿元以上。

在经济体量已达到2.35万亿元的基础上,实现持续快速增长并非易事。成都当下的发展,既面临外部环境变化带来的不利影响,也面临转型发展的“成长烦恼”,动力结构、产业结构、需求结构、要素结构等都进入新一轮优化调整期。产业协调发展的“两条腿”思路

去年,向来以工业见长的苏州以10043.7亿元的社会消费品零售总额,成为全国第7个万亿级消费城市。提振消费正成为越来越多城市的重要课题。消费正是成都经济高质量发展的重要“长板”,消费对全市经济增长贡献率长期超过65%,成都也是全国7个万亿级消费城市之一。

省市同心烧旺消费之“火”。《意见》第一条就是支持成都“全方位扩大内需”,省市将共建国际化便利化消费环境和服务体系,打造春熙路、交子公园等世界级商圈。赛迪顾问股份有限公司西部城市研究中心副主任张潇潇认为,这一举措很有针对性。“随着世运会等赛事的举办,成都在国际舞台上的声量越来越大,良好便利的消费环境正是当下亟需。”

今年以来,成都通过深耕首店经济、持续发放消费券、打造文旅融合新场景等多种手段,强力拉升消费曲线。上半年,成都社会消费品零售总额跑出了6.1%的同比增速,是7个万亿级消费城市中增速唯一超过6%的城市。

世运会让成都8月消费迎来一波小高峰。8月7日至17日,成都零售业销售收入同比增长24.5%,开票户数同比增长6.0%。即将到来的中秋国庆双节,成都“摩拳擦掌”,筹划推出300余项主题活动和系列特色场景线路。

“长板”要做长,“短板”也必须拉长。推动经济协调发展,必须“两条腿”走路。

一直以来成都面临工业“未强先降”的困扰。2024年我国规上工业营业收入城市排行中,成都以1.8万亿元总额排在全国第12位,经济总量在成都之后的东莞、宁波等地级市的规上工业营业收入已突破2万亿元。

发力补“短板”,成都有多拼?已有的重点产业链中,成都把一半以上的席位给了制造业。数据显示,上半年,成都规模以上工业增加值同比增速为7.8%,位居全国GDP前十强城市前列。截至到今年上半年,成都工业投资已连续12个月保持40%以上快速增长。

宏观数据中藏着“巨无霸”:总投资超600亿元、国内首条第8.6代AMOLED显示器件生产线——BOE(京东方)成都第8.6代AMOLED生产线力争年内点亮。这是四川迄今投资体量最大的单体工业项目,将助力成都成为“全国最大的柔性面板生产基地”。

在支撑成都工业发展上,《意见》既从大处着眼,也从小处落笔。比如,《意见》特别提到将提升全省汽车产能利用率,支持实施一批新能源和智能网联汽车重点项目。抢抓政策机遇,9月17日,总投资133.5亿元的17个项目落户成都经开区,涵盖新能源电池、智能座舱、自动驾驶等关键领域。谋求“五区共兴”的成都作为

今年火出圈的“苏超”让江苏这个东部沿海省份成为“显眼包”,13个市“个个都能打”、发展相对均衡的省情成为热议话题。但全国能做到这一程度的区域不多。在四川,成都作为“老大哥”遥遥领先,排在第二位的绵阳,GDP不到成都的五分之一,最靠后的市州不及成都的四十分之一。

为破解经济发展不均衡问题,近年来四川持续实施“五区共兴”战略部署构建区域发展新格局。延续政策一致性,此次出台的《意见》,其中一条,精准聚焦在成都如何“提升辐射周边带动全域能力”上,要求成都发挥经济大市挑大梁作用,强化成渝双核联动,推进成德眉资同城化发展,推动成都平原经济区一体化发展,带动五区共兴发展。

有心者不难发现,随着经济体量不断扩大、发展阶段不断提升,成都向外辐射带动的动作和效果,都已有所体现。

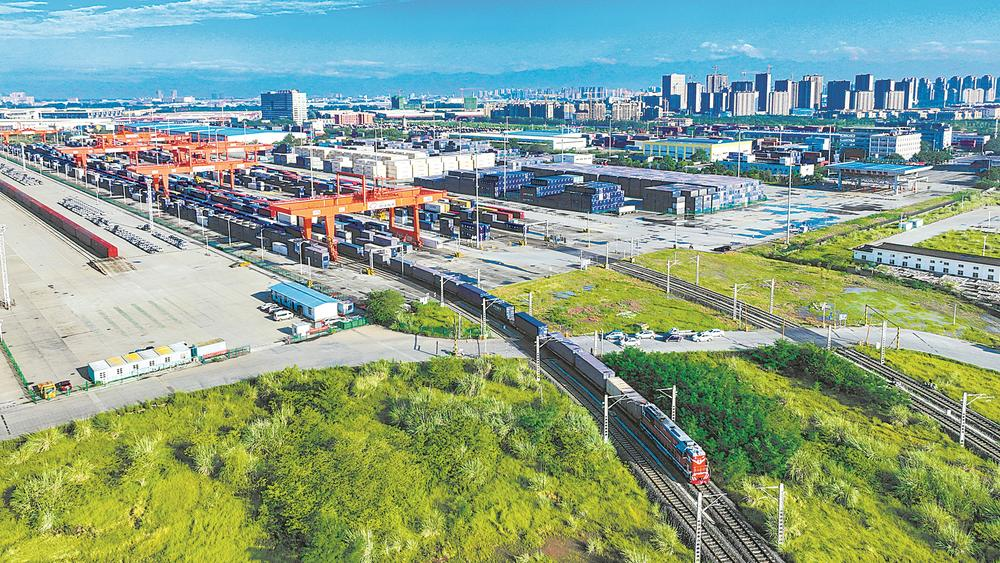

极米是最常被提到的案例之一。这家从成都孵化成长出来的科技公司,几年前在宜宾投建了极米科技智能光电产业园,推动了宜宾电子信息产业的发展。成都和宜宾两地,共同摸索实践出了“研发设计在成都、转化生产在市(州)”的产业互动模式。

这一模式并不是“孤本”。比如,成都和广安的生物医药合作,成都和雅安的大数据产业合作,成都和资阳的口腔产业合作,都是这一模式的践行者。“这种模式对双方都有利。”张潇潇认为,要在更大范围内配置资源要素,成都需要大力发展总部经济这一更高级别的经济形态,而吸引总部经济的聚集,周边的生产配套十分关键,因此“总部+基地”的模式能够带来“双赢”。

“双赢”方可持久。9月,成都市委主要领导带队赴阿坝州调研考察对口支援工作;8月,南充市党政代表团来蓉考察,两市签署合作协议;6月,2025“投资成都”全球招商大会上,成都、德阳、眉山、资阳四市主要领导登台,首次联合发布“成都都市圈投资指南”……

种种举动释放出同一信号:成都将推动资源要素同用、城市运营同体、竞争优势同构,联动其他经济区发展,实现“全省一盘棋、市(州)齐发展”的良好格局。